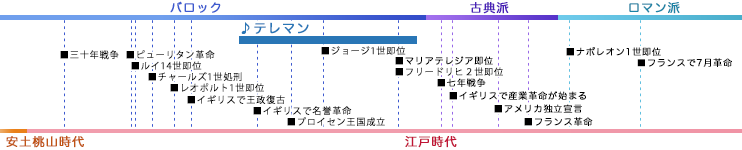

トップページ > テレマン(TELEMANN, Georg Philipp)

「バロック」様式の時代、音楽家という職業は職人性を強め、宮廷音楽家、教会音楽家、都市音楽家としてそれぞれの立場に応じた活動を行っていました。なかでも、宮廷はこの時代の最も重要な音楽の担い手でした。世は絶対主義王政の時代で、音楽家もまた彼らの庇護を求めることとなりました。通奏低音というシンプルな楽器伴奏を伴う技法やオペラの前身が生まれ、「新しい音楽」として創作されました。また、ヴァイオリンやトランペットなどの器楽の演奏技術が向上したことで、作曲家は特定の楽器を想定して曲を書くようになりました。バロック時代は量的にも質的にも声楽と器楽がかなり同等な重要性をもつようになりました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史)

テレマンはドイツのマグデブルクの牧師の家に生まれ、音楽は独りで学んだ。

1701年にライプチッヒ大学の法律科に入学したが、音楽の才能の方が優れており、間もなく聖トーマス教会のオルガン奏者ヨハン・クーナウの助手に任命され、カンタータの作曲や指揮を始めた。

その後、テレマンは04~08年にゾーラウ(現在ポーランド領)のプロムニツ公の楽師長を務め、08~12年にアイゼナッハの教会の楽師長を務めたが、そのときバッハに出会い、14年に生れたバッハの次男エマヌエルの名付け親となる。

12~21年はフランクフルトに移り、教会の楽師長と同市の音楽監督を兼任、またコレギウム・ムジクム(大学生の音楽グループ)の再組織をはかった。

21年からはハンブルクの5つの教会の楽師長、ハンブルク・オペラと同市の音楽監督を兼任、67年に没するまで幅広い音楽活動にはげんだ。

テレマンは膨大な数にのぼる教会カンタータ、オラトリオ、オペラ、交響曲、室内楽曲、協奏曲、歌曲、クラヴサン用の曲を書いたが、作曲技法はバロック後期のポリフォニーを土台に古典期の技法を先取りしたもので、対位法による多声部音楽に明確な主旋律を築いているものと、古典期の"旋律と伴奏"の形をとったものがある。

特徴は"ミシンのリズム"で形容される安定したリズムと、力強い機能和声である。

(出典:ピアノレパートリーガイド)