トップページ > シベリウス(SIBELIUS, Jean)

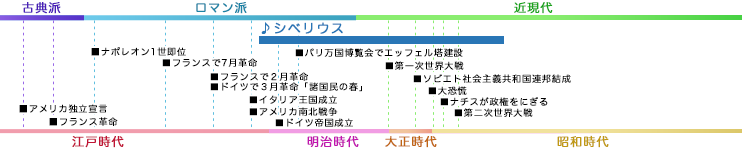

「ロマン派」とは、「古典主義」への反動として形式にとらわれない様式です。個人の感情や考え、夢や憧れなどを自由に表現しようとした標題音楽が人気となり、多くの小品が作曲されました。一方で、標題も歌詞ももたず純粋な器楽曲として発想された作品こそが最高であるという「絶対音楽」を唱える人たちも現れました。また、革命と戦争の時代であった19世紀は、それぞれの国における固有の民族性に価値が見出されるようになり、作品に自分の生まれた地域に伝わる地方色を取り入れた、芸術性の高い作品を作る「国民主義」の流れも生まれました。この時代には多くの作曲家が現れましたが、器楽の優れた演奏家が現れ、高度な演奏技巧を披露するためのヴィルトゥオーソ的な楽曲も多数作られました。それに加え楽譜印刷も一般化されたことから、作曲家と演奏家の分業がすすみました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史、やさしく読める作曲家の物語)

シベリウスはフィンランドを代表する国民主義の作曲家である。

シベリウスは19歳のときヘルシンキ大学の法律科に入学したが、同時にヘルシンキ音楽院で作曲も学んでいた。

しかし、彼は間もなく目標を音楽にしぼり、大学を中退した。

この頃、シベリウスはヘルシンキ音楽院のピアノ科教授に就任した新鋭ピアニスト、ブゾーニと出会い、親交を持つようになる。

シベリウスは4年間、ヘルシンキ音楽院で学び、1889年からは政府の奨学金を受けてベルリンとウィーンへ留学した。

ベルリンではR.シュトラウスの交響詩を聴いて強い感銘を受け、ウィーンではフックスやゴルトマルクにオーケストレーションと作曲を師事し、その間、シベリウスはブラームスとも出会い、ドイツ古典派やロマン派の影響を受けた。

帰国後は母校ヘルシンキ音楽院で教鞭をとる一方、92年にはもともと興味があったフィンランドの民族叙事詩"カレワラ"(雄大な構想と想像力にあふれる英雄物語)の登場人物を主題にした「クレルヴォ交響曲」を書いて大成功をしている。

97年からはフィンランド政府の年金の支給を受け、作曲に専心し、99年に交響詩「フィンランディア」、1903年に「ヴァイオリン協奏曲」などの代表作を作曲した。

ピアノ曲では樹木を書いた組曲「5つの小品 Op.75」の"樅の木"が有名だが、シベリウスの音楽は祖国愛に燃えながらも、郷土民謡をそのまま取り入れる民族楽派とは異なり、フィンランドの神話や大自然などを精神的に昇華させたものを土台にしている。

(出典:ピアノレパートリーガイド)