トップページ > グリーグ(GRIEG, Edvard Hagerup)

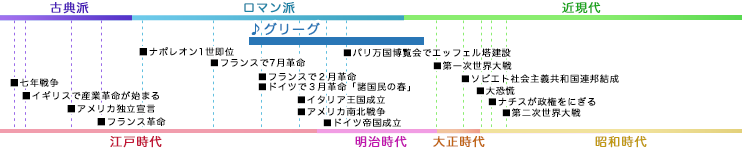

「ロマン派」とは、「古典主義」への反動として形式にとらわれない様式です。個人の感情や考え、夢や憧れなどを自由に表現しようとした標題音楽が人気となり、多くの小品が作曲されました。一方で、標題も歌詞ももたず純粋な器楽曲として発想された作品こそが最高であるという「絶対音楽」を唱える人たちも現れました。また、革命と戦争の時代であった19世紀は、それぞれの国における固有の民族性に価値が見出されるようになり、作品に自分の生まれた地域に伝わる地方色を取り入れた、芸術性の高い作品を作る「国民主義」の流れも生まれました。この時代には多くの作曲家が現れましたが、器楽の優れた演奏家が現れ、高度な演奏技巧を披露するためのヴィルトゥオーソ的な楽曲も多数作られました。それに加え楽譜印刷も一般化されたことから、作曲家と演奏家の分業がすすみました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史、やさしく読める作曲家の物語)

グリーグはノルウェーの民族音楽の発展に貢献した後期ロマン派の作曲家でピアニストである。

グリーグはピアニストの母から音楽の手ほどきを受け、1858~62年はライプチッヒ音楽院で学び、当時はメンデルスゾーン、シューマンらの影響を受けていた。

卒業後、ノルウェーに戻ったグリーグは、スカンディナビア楽派の先覚者ゲーゼや、ノルウェーの作曲家ノールロークと出会い、ノルウェー民族音楽の発展につくすことを決意し、71年にクリスティアニア(現在のオスロ)音楽協会を設立し、指揮者としても活動をした。

しかし31歳のときノルウェー政府からの終身年金の支給が決まると、グリーグは生活に余裕ができ、80年に音楽協会の仕事から手をひき、その後はヨーロッパ各地への演奏旅行と作曲に時を過ごした。

また、グリーグの夫人ニナは北欧の有名なソプラノ歌手であり、グリーグの歌曲の良き理解者であったため、彼は夫人と広くヨーロッパを演奏旅行した。

その頃、グリーグは大変に珍しいピアノ曲集「自作歌曲による12のピアノ曲Op.41/Op.52」(85年/91年)を書いている。

彼は教会音楽を除く広い分野に多くの作品を残しているが、ピアノ用の作品で最もよく知られているのは「ピアノ協奏曲イ短調」(68年)と10集から成る「ピアノ抒情小曲集」である。

これらの作品にはノルウェーの哀愁に満ちた旋律と強いリズムがもり込まれており、グリーグの明るさや勇壮さをまじえて彼が求めた美しい北欧の描写になっている。

(出典:ピアノレパートリーガイド)