トップページ > サン=サーンス(SAINT-SAENS, Camille)

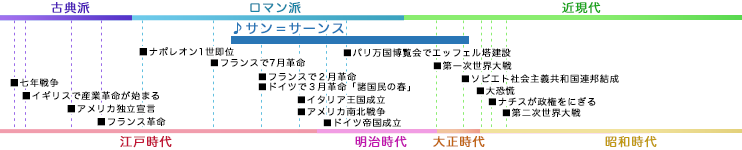

「ロマン派」とは、「古典主義」への反動として形式にとらわれない様式です。個人の感情や考え、夢や憧れなどを自由に表現しようとした標題音楽が人気となり、多くの小品が作曲されました。一方で、標題も歌詞ももたず純粋な器楽曲として発想された作品こそが最高であるという「絶対音楽」を唱える人たちも現れました。また、革命と戦争の時代であった19世紀は、それぞれの国における固有の民族性に価値が見出されるようになり、作品に自分の生まれた地域に伝わる地方色を取り入れた、芸術性の高い作品を作る「国民主義」の流れも生まれました。この時代には多くの作曲家が現れましたが、器楽の優れた演奏家が現れ、高度な演奏技巧を披露するためのヴィルトゥオーソ的な楽曲も多数作られました。それに加え楽譜印刷も一般化されたことから、作曲家と演奏家の分業がすすみました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史、やさしく読める作曲家の物語)

2歳でピアノを始め、3歳でかなりピアノを弾きこなし、5歳で作曲を始めたサン=サーンスは"神童"と呼ばれ、10歳でピアニストとしてのデビューを果した。

1848年にパリ音楽院に入学し、作曲をルベールとアレヴィに、オルガンをブノアに師事し、卒業後、53年にサント・マリー教会のオルガニストになり、57年からはパリで最高の地位にあったマドレーヌ大聖堂のオルガニストに就任し、77年まで務めた。

61~65年はニデルメイェール(宗教)音楽学校のピアノ教授を務め、その間にフォーレやメサジェを育てている。

68年には彼の代表的作品であるオペラ「サムソンとダリラ」を作曲したが、当時のパリでは聖書を題材にした作品に対する偏見からすぐには受け入れられず、結局、「サムソンとダリラ」は10年後の77年にドイツのヴァイマールで初演された。

サン=サーンスはオペラ、管弦楽、室内楽、声楽などに多くの作品を残しているが、ピアノでは華麗で速い3楽章で知られる「協奏曲 第2番 ト短調」、「協奏曲 第5番 "エジプト"」、「左手のための練習曲 Op.135]などが有名である。

(出典:ピアノレパートリーガイド)