トップページ > プーランク(POULENC, Francis)

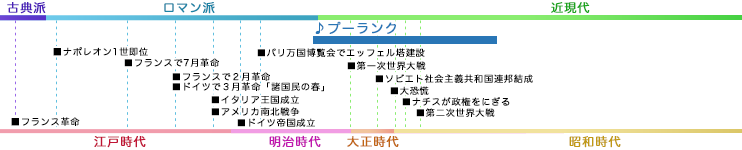

「近・現代」様式では、作曲家たちはさらに自由で実験的な作品を発表するようになりました。20世紀を迎え、社会情勢の変化や科学技術の発達に伴い、これまでになかった響きや斬新な表現を求められたのです。これまでの「ロマン主義」の直接的で力強い表出性を持つ表現に対し、ドビュッシーらによる「印象主義」の作曲家は、ほのめかすような控えめな表現を特徴とし、光や風などのイメージの世界を表現しようとしました。一方でドイツ、オーストリアでは特殊な楽器奏法を用いた作品を書き、人間の内的な体験を表出しようとする「表現主義」と呼ばれる動きが起こりました。またこれらの傾向への反発や、急激な調性の崩壊に対する危機意識から「バッハに帰れ」を合言葉に、意識的にバロック時代の組曲などの形式を使用して古典的な形をとる「新古典主義」の音楽が作られるなど、20世紀の芸術音楽はそれまでにない多様性を生み出すことになりました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史)

プーランクはフランスの"6人組"("6人組"とは1918年頃から集まったフランス人のグループで、ロマン主義や印象主義に反発し、サティの冷静で鋭い風刺や素朴さと、詩人/劇作家ジャン・コクトーの精神性に傾倒する6人の作曲家-ミヨー、オネゲル、オーリック、プーランク、デュレ、タイユフェール)の1人である。

プーランクは幼少からピアノを弾き、8歳でセザール・フランクの姪にあたる名教師ブーテ・ド・モンヴェルについてピアノを学んだ。

1915年からはスペインのピアニスト、リカルド・ビニェスにつき、プーランクはビニェスからスペイン的な影響を受け、ピアノの演奏にスタカートとペダルがきわめて効果的であることを発見した。

17年にほとんど独学で作曲した最初の作品、歌曲「黒人の狂詩曲」を発表し、この曲が、当時、ドビュッシーやサティらの歌曲を紹介していた歌手ジャーヌ・バトリ(Jane Bathori)によって初演され、人々の注目を集めた。

同じ頃、プーランクはビニェスを通じてサティ、オーリック、オネゲル、タイユフェール、デュレらと知り合い、彼らは19年にミヨーがブラジルから戻ってくるのを待って"6人組"を結成した。

(プーランクは21年に兵役を解かれてから加わった)その後、プーランクはミヨーのすすめで21~24年にシャルル・ケックランについて正規に作曲を学んだ。

彼の傑作はオペラ「ティレジアスの乳房」(44年)である。

珍しい作品は1幕のモノローグ「人間の声」(58年)で、電話にむかう1人の女が登場人物である。

ピアノ曲、ピアノ・デュオ曲は明るく知的でウイットに富んだものが多い。

また彼は多くの声楽曲を残している。

(出典:ピアノレパートリーガイド)