トップページ > ショスタコーヴィチ(SHOSTAKOVICH, Dmitry Dmitrievich)

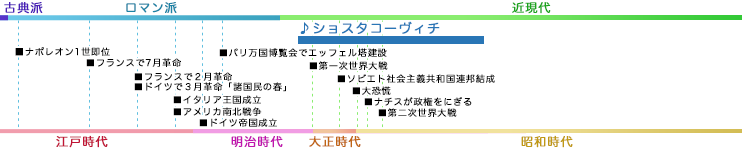

「近・現代」様式では、作曲家たちはさらに自由で実験的な作品を発表するようになりました。20世紀を迎え、社会情勢の変化や科学技術の発達に伴い、これまでになかった響きや斬新な表現を求められたのです。これまでの「ロマン主義」の直接的で力強い表出性を持つ表現に対し、ドビュッシーらによる「印象主義」の作曲家は、ほのめかすような控えめな表現を特徴とし、光や風などのイメージの世界を表現しようとしました。一方でドイツ、オーストリアでは特殊な楽器奏法を用いた作品を書き、人間の内的な体験を表出しようとする「表現主義」と呼ばれる動きが起こりました。またこれらの傾向への反発や、急激な調性の崩壊に対する危機意識から「バッハに帰れ」を合言葉に、意識的にバロック時代の組曲などの形式を使用して古典的な形をとる「新古典主義」の音楽が作られるなど、20世紀の芸術音楽はそれまでにない多様性を生み出すことになりました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史)

ショスタコーヴィッチは20世紀の交響曲の巨匠として知られるロシアの作曲家だが、映画音楽を含めて、宗教音楽を除いたあらゆるジャンルに多大な作品を残している。

9歳の頃、母からピアノの手ほどきを受けたショスタコーヴィッチはレニングラード音楽院(元ペテルグルク音楽院)で学んだ。

1925年の卒業作品「交響曲 第1番 Op.12」が西欧各地で演奏されると彼の名は一躍有名になり、その後、27年には"ショパン・コンクール"(ピアノ)で名誉賞を受賞している。

しかし、その頃からソヴィエト社会主義政権は頽廃的な音楽(ジャズも含む)や前衛音楽を禁じており、32年に娼婦を題材にしたショスタコーヴィッチのオペラ「ムツェンスクのマクベス夫人」を厳しく批判し、続いて「交響曲 第4番」(36年)も当局の要請に応じていないという理由で取り下げさせた。

以後、ショスタコーヴィッチは圧政の下で作曲を続けたが、トルストイの"苦難の行路"における人間性の回復を題材にした「交響曲 第5番」(37年)で当局に評価され、名誉を回復した。

15曲の交響曲の中には「交響曲 第7番"レニングラード"」のように、当時、ドイツ軍の攻撃を受けていたレニングラードでドイツ軍(その描写にはレハールの"メリーウイドウ"が引用されている)と戦うソヴィエト国民の英雄的な姿を書いた作品もあり、また、資本主義社会の堕落を風刺したユーモアに富むスポーツ・バレー「黄金時代」があるなど、その作品は種々様々だが、それらの音楽の内容がソヴィエト当局の影響を受けたことは事実である。

60年頃から彼が他界した75年の間の作品はソ連が安定してきたこともあり、作風が前衛的になってきている。

ピアノ曲では「3つの幻想的舞曲 Op.5」(22年)、「24の前奏曲 Op.34」(33年)、「子供の音楽帳 Op.69」(45年)、「24の前奏曲とフーガ Op.87」(51年)が有名である。

(出典:ピアノレパートリーガイド)