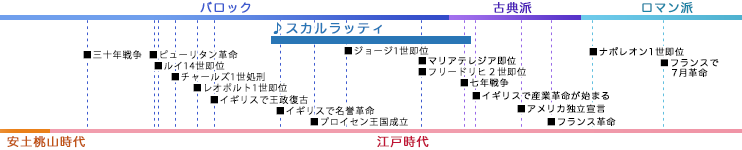

トップページ > スカルラッティ(SCARLATTI, Domenico)

「バロック」様式の時代、音楽家という職業は職人性を強め、宮廷音楽家、教会音楽家、都市音楽家としてそれぞれの立場に応じた活動を行っていました。なかでも、宮廷はこの時代の最も重要な音楽の担い手でした。世は絶対主義王政の時代で、音楽家もまた彼らの庇護を求めることとなりました。通奏低音というシンプルな楽器伴奏を伴う技法やオペラの前身が生まれ、「新しい音楽」として創作されました。また、ヴァイオリンやトランペットなどの器楽の演奏技術が向上したことで、作曲家は特定の楽器を想定して曲を書くようになりました。バロック時代は量的にも質的にも声楽と器楽がかなり同等な重要性をもつようになりました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史)

スカルラッティはヘンデル、バッハと同じ1685年にナポリに生まれたイタリア人の作曲家/鍵盤楽器奏者である。

父は有名なイタリア・オペラの作曲家アレッサンドロ・スカルラッティであり、スカルラッティは父から音楽の教育を受け、1701年に16歳で父が宮廷楽師長を務めていたナポリの宮廷礼拝堂のオルガン奏者に就任した。

その後、03年に彼のオペラの処女作「オッタヴィア」がナポリで上演され、続いてオペラ「ジュスティーノ」が発表されると、スカルラッティはオペラ作曲家として一躍有名になった。

09年からスカルラッティはナポリに身を寄せていたポーランドの王妃マリア・カジミーラの楽師長や、14~19年はヴァチカンの聖ペテロ大聖堂の楽師長を務め、20年にポルトガル国王の楽師長に就任し、リスボンで王女マリア・バルバラのチェンバロ教師となった。

そして、29年に王女がスペインのフェルディナンド王子のもとに嫁ぐ際に、スカルラッティをスペイン王家の楽師長に任命したため、スカルラッティは王女に随行し、マドリッドで生涯を終えるまでスペイン王家のためにつくした。

その間にスカルラッティは555曲のチェンバロ・ソナタを作曲している。

それらはソナタと呼ばれているが古典期の"ソナタ・アレグロ形式"とは異なり、多くのものはソナチネ風の2部形式である。

スカルラッティの音楽はバロック期のポリフォニーと前古典期のホモフォニーを土台に、広い音域を上下する音階やアルペジオ、連続的に交差する左右の手、アチャカトゥーラによる鋭い響きの和音などとともに、流麗な主旋律が美しく浮かび上がっているのが特徴である。

(出典:ピアノレパートリーガイド)