トップページ > シャブリエ(CHABRIER, Emmanuel)

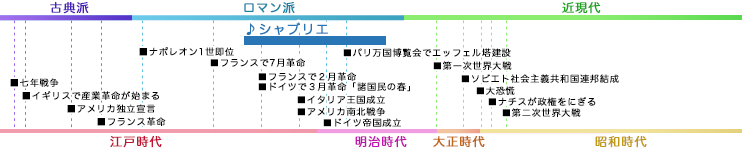

「ロマン派」とは、「古典主義」への反動として形式にとらわれない様式です。個人の感情や考え、夢や憧れなどを自由に表現しようとした標題音楽が人気となり、多くの小品が作曲されました。一方で、標題も歌詞ももたず純粋な器楽曲として発想された作品こそが最高であるという「絶対音楽」を唱える人たちも現れました。また、革命と戦争の時代であった19世紀は、それぞれの国における固有の民族性に価値が見出されるようになり、作品に自分の生まれた地域に伝わる地方色を取り入れた、芸術性の高い作品を作る「国民主義」の流れも生まれました。この時代には多くの作曲家が現れましたが、器楽の優れた演奏家が現れ、高度な演奏技巧を披露するためのヴィルトゥオーソ的な楽曲も多数作られました。それに加え楽譜印刷も一般化されたことから、作曲家と演奏家の分業がすすみました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史、やさしく読める作曲家の物語)

シャブリエは幼少の頃から音楽と絵画に興味を抱き、16歳頃からピアノを習ったが、父親の希望で法律を勉強し内務省の官吏となった。

しかし、シャブリエはピアノと作曲の勉強も真剣に続けて、ダンディ、フォーレ、デュパルク、メサジェらの音楽家や、マネ、ヴェルレーヌら芸術家たちとの親交を持ち、常に新しい情報と刺激を受けていた。

彼の1877年のオペレッタ「エトワール(星)」はパリで上演され楽壇の注目を浴びた。

79年にドイツに旅行したときミュンヘンで聴いたワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」に心を奪われたシャブリエは、官吏職を止めて人生の目標を音楽一筋にしぼった。

彼の代表作は81~91年に書かれており、スペイン旅行の後に書かれた管弦楽曲「スペイン狂詩曲」(83年)や、パリのオペラ・コミックで初演されたオペラ「いやいやながらの王様」(87年)、ピアノ曲「10の絵画的小品集」(80年)などがその頃の作品である。

シャブリエの音楽のユーモラスな性格や強烈なリズムは、後のプーランクやストラヴィンスキーに影響を与えたといわれている。

(出典:ピアノレパートリーガイド)