トップページ > プロコフィエフ(PROKOFIEFF, Sergei)

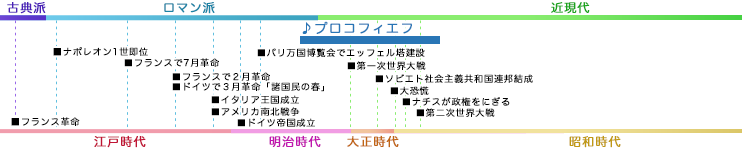

「近・現代」様式では、作曲家たちはさらに自由で実験的な作品を発表するようになりました。20世紀を迎え、社会情勢の変化や科学技術の発達に伴い、これまでになかった響きや斬新な表現を求められたのです。これまでの「ロマン主義」の直接的で力強い表出性を持つ表現に対し、ドビュッシーらによる「印象主義」の作曲家は、ほのめかすような控えめな表現を特徴とし、光や風などのイメージの世界を表現しようとしました。一方でドイツ、オーストリアでは特殊な楽器奏法を用いた作品を書き、人間の内的な体験を表出しようとする「表現主義」と呼ばれる動きが起こりました。またこれらの傾向への反発や、急激な調性の崩壊に対する危機意識から「バッハに帰れ」を合言葉に、意識的にバロック時代の組曲などの形式を使用して古典的な形をとる「新古典主義」の音楽が作られるなど、20世紀の芸術音楽はそれまでにない多様性を生み出すことになりました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史)

プロコフィエフは農業技師の家に生まれ、母からピアノを学んだが、上達が速く、1902年から作曲家グリエールに師事し、04~14年はペテルブルク音楽院でリャードフやリムスキー・コルサコフらに学んだ。

プロコフィエフは自作の「ピアノ協奏曲 第1番 Op.10」(12年)の卒業演奏でアントン・ルビンシュタイン賞を受賞している。

彼は卒業祝いに親からロンドン旅行を許可され、ロンドンでバレー興業師ディアギレフに会い、大きな影響を受け、以後「道化師」「道楽むすこ」など多くのバレー音楽が彼の作品に加わった。

プロコフィエフの創作力は旺盛で、早くは在学時代からオペラ、ピアノ曲、歌曲などを書き、続いて、交響曲、協奏曲、管弦楽曲など、広い分野に多数の作品を残し、新作を発表するたびに名声を確実にしていった。

しかしプロコフィエフは、第1次世界大戦、ロシア革命、帝政の崩壊、スターリンの新ソヴィエト社会主義連邦の圧政時代、第2次世界大戦の波乱の中を生きており、革命勃発の17年には「古典交響曲 Op.25」を作曲したが、18年に母国に見切りをつけ、危険の中を新社会主義政権から旅券を得てシベリア経由で日本へ渡り、東京で演奏会をした後、アメリカへ亡命した。

そして19年にはシカゴ・オペラの委嘱でオペラ「3つのオレンジの恋 Op.33」を書き、ニューヨークでは"ボリシェヴィック・ピアニスト"としてセンセーションを巻き起こした。

その後、彼はヨーロッパ各地とアメリカを広く渡り住み、作曲と演奏に専心したが、27年に母国を訪れると、ソ連への関心が高まり、33年に正式にソ連に復帰した。

彼の作風は、当初は反ロマン主義で、前衛的で、リズムもよりパーカッシヴだったが、やがて新古典主義に落ち着き、均整がとれた簡潔で抒情性を備えた音楽になっている。

有名なものには前述の他にバレー「ロメオとジュリエット」(35年)、「ペーターと狼 Op.67」(36年)、「ピアノ協奏曲 第3番 Op.26」(21年)、ピアノ・ソナタ中の「"戦争ソナタ"Opp.82、83、84」(40~44年)がある。

(出典:ピアノレパートリーガイド)