トップページ > スクリャービン(SCRIABIN, Aleksandr Nikolaevich)

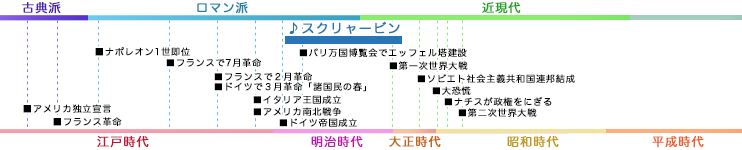

「近・現代」様式では、作曲家たちはさらに自由で実験的な作品を発表するようになりました。20世紀を迎え、社会情勢の変化や科学技術の発達に伴い、これまでになかった響きや斬新な表現を求められたのです。これまでの「ロマン主義」の直接的で力強い表出性を持つ表現に対し、ドビュッシーらによる「印象主義」の作曲家は、ほのめかすような控えめな表現を特徴とし、光や風などのイメージの世界を表現しようとしました。一方でドイツ、オーストリアでは特殊な楽器奏法を用いた作品を書き、人間の内的な体験を表出しようとする「表現主義」と呼ばれる動きが起こりました。またこれらの傾向への反発や、急激な調性の崩壊に対する危機意識から「バッハに帰れ」を合言葉に、意識的にバロック時代の組曲などの形式を使用して古典的な形をとる「新古典主義」の音楽が作られるなど、20世紀の芸術音楽はそれまでにない多様性を生み出すことになりました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史)

スクリャビンは幼い頃、軍人を夢みて陸軍幼年学校に入学したが、1888年からモスクワ音楽院に入学し、ピアノをサフォノフ、作曲をタニェエフとアレンスキーに師事した。

その頃の同級生にはラフマニノフとジョセフ・レヴィーンがいる。

スクリャビンは92年に卒業し、ピアニストとして演奏活動をしながら98年から1903年までは同音楽院で教鞭をとった。

03年にスクリャビンはスイスに行き、05年にはパリに移住し、音楽の神秘主義思想と真剣に取り組みながら作曲を続けた。

「交響曲 第3番」(04年)には神秘主義への傾倒がはっきり現われており、この曲は05年にパリで初演されている。

スクリャビンは、その後も作曲と演奏にはげみながらアメリカ、ヨーロッパを移り住み、ロシアに戻った。

1910年に書かれた最後の「交響曲 第5番"プロメテウス"」は鍵盤の操作によって虹の7色がスクリーンに投影される"色光ピアノ"を使用する作品だが、11年にモスクワで初演されたときは色光は使われず、15年のニューヨークでの演奏で初めて色光が投影された。

スクリャビンはピアノ曲で知られており、その中で10曲から成る「ソナタ」、「ピアノ協奏曲」、「プレリュード」が有名だが、若い頃の作品はショパン風であり、続いてリスト、ワーグナーの影響が見られ、作品は徐々に印象主義的になり、その後、神秘主義、神智学(接神学)に没入した極致的作品が「ソナタ 第7番"白ミサ"」である。

そして、彼が使った数種の4度の積み重ねから成る"神秘和音"は無調性音楽を示唆している。

また、スクリャビンは"カイゼルひげ"が自慢だったが、唇にできた腫瘍が悪化して他界した。

(出典:ピアノレパートリーガイド)