トップページ > ウェーバー(WEBER, Carl Maria von)

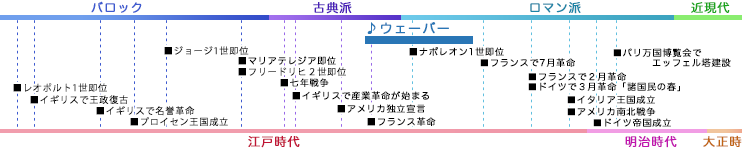

「ロマン派」とは、「古典主義」への反動として形式にとらわれない様式です。個人の感情や考え、夢や憧れなどを自由に表現しようとした標題音楽が人気となり、多くの小品が作曲されました。一方で、標題も歌詞ももたず純粋な器楽曲として発想された作品こそが最高であるという「絶対音楽」を唱える人たちも現れました。また、革命と戦争の時代であった19世紀は、それぞれの国における固有の民族性に価値が見出されるようになり、作品に自分の生まれた地域に伝わる地方色を取り入れた、芸術性の高い作品を作る「国民主義」の流れも生まれました。この時代には多くの作曲家が現れましたが、器楽の優れた演奏家が現れ、高度な演奏技巧を披露するためのヴィルトゥオーソ的な楽曲も多数作られました。それに加え楽譜印刷も一般化されたことから、作曲家と演奏家の分業がすすみました。

(参考書籍:大人の音楽史入門、よくわかる!西洋音楽史、やさしく読める作曲家の物語)

ウェーバーはバロック後期から古典期に隆盛を極めたグルックやモーツァルトらによるイタリア・オペラに代わり、ドイツ語による"ドイツ国民主義のオペラ"を開拓した作曲家として重要な存在である。

ウェーバーは父が音楽家で劇団の持ち主であり、地方巡業をしていたことと、母親が歌手であったため、早くから音楽の教育を受け、劇場の仕事に親しんでいた。

ウェーバーが幼少の頃から音楽の才能を見せると、父は巡業の先々で息子を有名な音楽教師に師事させたが、ザルツブルクではミヒャエル・ハイドン(ハイドンの弟)に師事させ、ウェーバーは12歳で「6つのフーガ Op.1」(1798年)を書き、この作品は出版された。

また1800年には14歳でオペラ「森の娘」を書き、上演された。

その後、ウェーバーはプラハの歌劇場の指揮者を経て、17年にドレスデン宮廷歌劇場の監督に就任し、21年に有名な「魔弾の射手」を完成させ、ベルリンの初演で大成功を収めた。

「魔弾の射手」は、ドイツ語の台本によるゲルマン民族の風土である森林を背景にした狩人の物語であり、ウェーバーはドイツ国民主義の作品を開拓して後のドイツの楽劇の発展に大きな影響を与えた。

彼はその他に「オベロン」など約9曲のオペラを書いているが、管弦楽曲も残しており、ピアノ曲では「ピアノ協奏曲 Op.11」や「舞踏への勧誘」が有名である。

(出典:ピアノレパートリーガイド)