トップページ > カプースチン特集

-

●生まれ

1937年ウクライナのゴルロフカに生まれる。

-

●経歴

小さな頃からピアノ・作曲に興味を持ち始め、14才の時にモスクワに出て本格的なピアノの修業を開始する。 音楽高等学校にてA.ルッバーフに、続いてモスクワ音楽院ピアノ科でA.ゴリデンヴェイゼルのクラスに5年間在籍。 その間、ラジオ放送ヴォイス・オブ・アメリカを聴き、アメリカ音楽との衝撃的な出会いを経験する。 さらにLPレコードを聴きながら次第にジャズに目覚め、やがてこの音楽が自分の創作活動に必要なものだと悟る。 1961年モスクワ音楽院卒業と同時にオレグ・ルンドストレーム率いるオーケストラのメンバーとして、作曲をしながら1972年まで演奏活動。 1972年~77年は軽音楽オーケストラ、1977年~84年までは映画音楽オーケストラとともに活動した後、公の演奏活動を退いて作曲に専念。

-

●作品

オーケストラやビッグバンドとピアノを中心とした作品、ピアノ協奏曲6曲、あらゆる楽器編成の室内楽、そのほかピアノ曲を中心として多数の作品がある。 代表的なピアノ作品にはピアノソナタ20曲、「24の前奏曲とフーガ」など。現在、作品番号は161を数える(2016年12月時点)。 自作自演の録音多数。まだ初演されていない曲も数多い。

-

●作風

スウィングジャズからビバップ、ラテン、ロックなどに至るさまざまな語法やリズムを用い、さらに現代音楽の感性を取り込んで独自の書法に到達した。 この新しいピアニズムは他に類例を見ないものとして、多くの音楽ファンを獲得している。 作品は今や世界中の演奏家に取り上げられるようになり、楽譜が日本やイギリスなどで相次いで出版されている。

※現在の作品リストはこちら

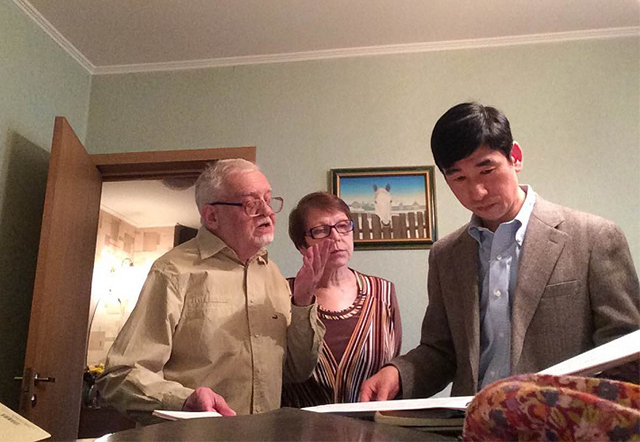

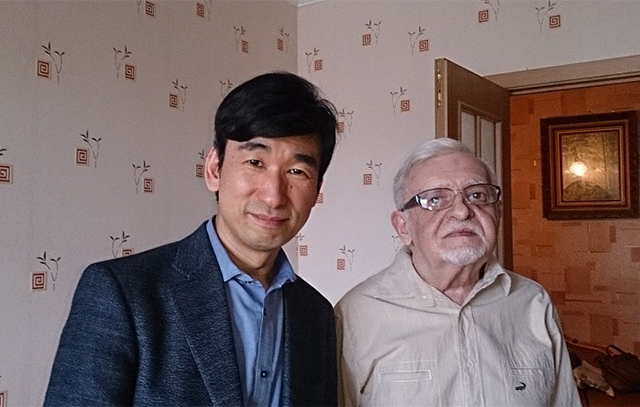

左からカプースチンさん、奥さんのアッラさん、川上昌裕さん

私がカプースチンを知ったきっかけの一つは、2000年頃にヤマハ池袋店でカプースチンの自作自演のCDを偶然発見したことと(笑)、同じ時期にマルク・アンドレ=アムランが日本でカプースチンのピアノ・ソナタ第2番を初演したことです。その後すぐにカプースチンの情報をもっと得ようと私は動き出しました。

最初に聴いた『8つの演奏会用エチュード』は今やおそらく彼の一番ポピュラーな作品になっていると思いますが、確かに強烈なインパクトでした。ラテン音楽のノリとかジャズのハーモニーやリズムがふんだんに使われていて、自分の好きなタイプの音楽でしたし、さらに深く知るようになると、カプースチンの音楽は緻密に作曲されていること、あらゆるジャンルの器楽の編成による作品が存在することが分かってきました。

彼はモスクワ音楽院のピアノ科を出ていますから、他のロシアの作曲家やピアニストたちと同じようなクラシック音楽の土壌で勉強を修めたわけですが、その上で十代の時に出会ったジャズの新鮮な響きを独自に加えて、オリジナリティを生み出していったのです。それが彼の音楽の独特な魅力になっているのだと思います。本当に自分が良いと思うもの、書きたいと思う音楽を追求して行った結果なのです。

-

①ソナティナ Op.100

カプースチン作品の中では難しくない(オクターヴ以内で弾ける)し、ハイドン風(?)だが、やはりカプースチンらしいジャズのエッセンスも感じられる作品。国内のコンクールの課題曲になったこともあります。

-

②トッカティーナ Op.36

カプースチン特有のジャズ・ロックの軽快なリズムに乗って、終始ノリノリで明るく目まぐるしく展開する曲。分かりやすく、一回聴けば誰でも虜にしてしまいます。可愛らしい曲想でもあるが、意外に超絶技巧でもあります。これもカプースチンの特徴。

-

③変奏曲 Op.41

ジャズのさまざまな要素がヴァリエーションとともに次々に現れます。途中には泣けるメロディも出てきます。カプースチンのさまざまな魅力に満ちた作品とも言える。中級者が取り組むには挑戦しがいのある曲。名曲です。

-

④「8つの演奏会用エチュード」Op.40

これはもう定番だが、この曲集を挙げない訳にはやはりいかないですね。8曲がそれぞれ素晴らしく、どの曲も違ったキャラクターを持っています。サンバのリズム、スウィング・ジャズ、ジャズ・ロック…さらにもはやどのジャズとも似ていない独創的な発想=カプースチンのオリジナリティの片鱗がすでにこの曲集で顕れています。魅力に満ちたエチュード集。(もはやエチュードとも言えないが、リストの「演奏会用エチュード」というタイトルは参考にしている可能性が強いです。)

ピアノコンチェルトは全部で6曲ありますが、第2番は作曲者自身が録音を残しているので一番ポピュラー。この曲はもはや大衆的な音楽とも言えるかもしれません。とても分かりやすく、ビッグバンド音楽の良さがピアノを引き立てるというパターンがすでに確立されています。(第1番は未公開だが、数年前に改訂されています。)

第4番はリュドミル・アンゲロフが近年初演。第5番は90年代にペトロフが初演。第6番は私(川上昌裕)が2013年に初演しています。4番と6番はまだ数年前に知られたばかりです。6番の私の演奏はYoutubeで聴くことができます。

カプースチンのピアノコンチェルトといえば、ドラムが入っているのが特徴で、これまでドラムが入っているピアノコンチェルトなんて聞いたことがなかったと思います。それだけでも斬新。実は「オーケストラとピアノ」という発想ではなく、「ビッグバンドとピアノ」という発想から来ているから、そこが他のクラシック作曲家とは違うのかもしれない。例えば、6番はビッグバンドとピアノのみの19人で演奏できる編成で書かれています。それに対して、第3番はオーケストラ+ビッグバンド+ピアノという大規模な編成なのです(約80人必要)。(言うまでもないと思いますが、「ビッグバンド」というのはスィングジャズから来ている金管楽器(ホーン楽器)を中心としてドラムやギターなどのリズム楽器、それにピアノが加わる形態の演奏を言います。)

この第3番がこれまで演奏されなかったのは、もちろん作曲者自身が作曲に夢中になっていて宣伝をしてこなかったこともあるでしょうが、規模が大きいので誰にもなかなか手が出なかったということもあるかもしれません。また、この時代(1985年あたり)に作曲された作品は、ほぼすべて旧ソ連の体制の中で文化省からの依頼で作曲しており、作品は長い間文化省が所持していたという背景もあります。なので、カプースチンの作品がいわゆる商業ベースに乗ってCDや楽譜などが発売され世界に出回るようになったのは、90年台後半からようやくということも作品が急速に広まらなかった背景にはあるかもしれません。 とにかく、現在はもう世界中の音楽ファンがカプースチンの音楽を知っていますし、ライヴで演奏したり録音する演奏家も増えましたし、世界中のコンクールで弾かれるようになりました。カプースチンにはあらゆるジャンルの編成の作品が存在しますし、それぞれの曲は驚くほど違う内容を持っているのも特徴です。

例えば、ピアノコンチェルト第3番は分かりやすいテーマ(メロディ)を持っていますし、ソナタ形式をベースにしています。ロマンティックな音楽でもあり、ジャズ・トリオの規模のセッションのような雰囲気もあれば、ビッグバンド的な響きもあります。また、ロシアのロマン派の大家たちによるピアノコンチェルトのような響きやオーケストラの使い方もあります。それでいて、この第3番の第3楽章にはほんの一部ですが12音音楽を取り入れた手法まで垣間見ることができます。作曲技法が縦横無尽なのです。そして全体は見事なまでに統一されています。

この音楽の独自性と素晴らしさは聴いた人にしか分からないだろうし、もしかしたら一回聴いただけでは分からないかもしれない深い内容を持った音楽でもあります。

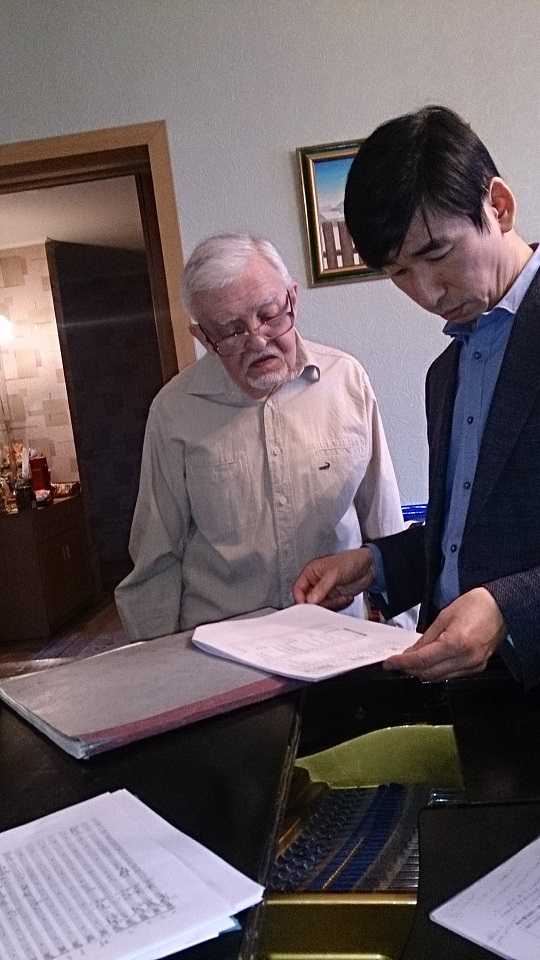

川上さん、ありがとうございました。 いろいろと魅力的な作品をご紹介いただきましたが、これらの作品は現在ドイツのショット社で出版準備中とのことです。 待ち遠しいですね。 そして、川上さん自らの演奏で、カプースチンのピアノ協奏曲第3番の世界初演が昨年2016年11月に行われました! 31年間もひっそりと眠っていたとは大変もったいない、素晴らしい楽曲です。 今後も、川上さんにカプースチン作品ついて色々と教えていただく予定ですので、どうぞお楽しみに。

東京音楽大学ピアノ演奏家コース、及びウィーン・コンセルヴァトリウムを首席で卒業。マリア・カナルス国際コンクール上位入賞。NHK-FM『FMリサイタル』、『名曲リサイタル』、『名曲アルバム』などテレビやラジオの放送出演多数。これまでに、オーストリア、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、クロアチアなどヨーロッパ各地で演奏。ソロの他にソリストとしてオーケストラとの共演、ピアノデュオ、室内楽等さまざまなコンサート活動を行なっている。これまでにCD『バラキレフ&スクリャービン』、『メトネル:ソナタ=バラード』、『メトネル:嵐のソナタ』、『カプースチン:ピアノ作品集①~③』、『カプースチン室内楽作品集①』の7枚のアルバムをリリース。また、楽譜の校訂・編集者として出版した楽譜は15点以上。著書には『ピアニストは、進化する』(ヤマハミュージックメディア)などがある。

特に近年はロシア作曲家の研究・演奏活動が高く評価され、ニコライ・カプースチンの紹介者・演奏家としては世界でも第一人者と目されている。2012年にピアノ協奏曲第4番の日本初演、2013年にはピアノ協奏曲第6番の世界初演(東京・紀尾井ホール)を果たしており、カプースチン作品の世界初演・世界初録音を行なった数の最も多いピアニストである。2009年にカプースチンから作品137、138の2曲のピアノ曲を献呈されている。

ピアノ指導者としても高く評価され、NHK『心の遺伝子』『クローズアップ現代』、テレビ朝日『報道ステーション』など多くの番組で紹介された。また、全国各地で公開講座、公開レッスン、セミナー講師、講演、執筆、コンクール審査など多方面に活躍の領域を広げている。2011年より、イタリアのペルージャ音楽祭(マスタークラス)の教授陣に加えられるほか、国内外における音楽祭やピアノアカデミーにおいて世界各国の若いピアニストを指導している。東京音楽大学准教授。

東京音楽大学芸術際プレミアム・オーケストラ 2016.11.06

クラシックの舞台ではまず登場しないアンプと共にエレキギターやドラムが登場したのには度肝を抜かれました。

ラフマニノフ的な美しい旋律が現れたかと思うと、映画音楽、ジャズ、時にはサスペンスドラマのBGM的なものが次々と現れ、いろいろな要素がギッシリ詰まった新しいピアノコンチェルト。

次の展開が予想できない、ルートの見えないジェットコースターに乗っているようなワクワク感と共に、息をつく間もなく、素晴らしい世界初演は、聴衆に大きな感動を与え、終了しました。

カプースチンの楽曲は、クラシックを中心に勉強してきた人、真逆にジャズやポピュラーミュージックが好きという人両方のジャンルの人たちを楽しませてくれるのかもしれません。

演奏している方は相当な体力と技量を要する大変な楽曲ですが、これからもっと多くの方に演奏していただき、カプースチンの楽曲の素晴らしさが拡がっていってほしいです。

※本文中の写真は、川上昌裕さんよりご提供いただいたものです。

2020年10月4日(日)、NHK(Eテレ)「クラシック音楽館」にて、カプースチン追悼特集コーナーが放映されました!

番組内で紹介された作品はコチラ↓↓↓

- 1) 8つの演奏会用エチュード Op.40 第1番、第8番

- 2) トッカティーナ Op.36

※このトッカティーナOP.36はピアノ作品集にも収載ございます。 - 3) 子守唄 Op.65

- 4) ピアノ・ソナタ第1番 Op.39 「ソナタ・ファンタジー」

- 5) Good Intention Op.137

※番組内で川上氏へ献呈されたということでご紹介のあった「Good Intention Op.137」については

放送当時、未出版でしたが、2021年12月より取り扱いを開始しました

◆発売中のニコライ・カプースチン・主要作品輸入楽譜商品リスト

※為替変動などにより予告なく変更になることがございますので、ご了承ください。